Санкт-Петербург и вся Россия помнит «про день Бородина»!

Танюша, Ваша фраза первого поста

- натолкнула меня на мысль - а ведь это очень интересная тема для исследования. Почему бы не поискать и не рассказать о том, как связана история кулинарии с историей войны 1812 года. Сайт-то у нас в первую очередь кулинарный

Конечно, идея в голову пришла недавно и много я пока не нашла, но делюсь тем, что есть на сегодня. Я уверена, что в разрозненном виде возможно эта информация и есть на нашем сайте, но в собранном виде по определённой теме этого нет.

Очень интересно в том, что я нашла то, что народная молва связывает слова и рецепты с войной 1812 года, учёные в большинстве своём это опровергают, а всё равно жизнь расставляет всё по своим местам, и красивые легенды связывают именно с событиями Отечественной войны не желая принимать сердцем более приземлённые объяснения.

Начнём с пункта питания. Наверно все знают что такое "Бистро" - ресторан быстрого питания, и вероятно многие слышали, что происхождение слова "Бистро" связано с войной 1812 года. Наверно всё происходило примерно так: шёл мимо французского трактира, из дверей которого шел аппетитный запах, полк голодных русских солдат, разгромивших наполеоновскую армию. Останавливаться надолго было нельзя, а кушать хотелось. В другой версии - это были казаки, которых французы очень боялись. Но так или иначе - служивому хотелось по-быстрому "принять на грудь", чтобы не казались такими скучными дороги на чужбине и "заморить червячка", чтобы желудок не подпевал «строевые песни», а затем продолжить путь. Русские солдаты, не владеющие иностранными языками поторапливали официантов на родном. Как-то слышала версию, что заходя в трактир они с порога говорили "Быстро-быстро" и французы это воспринимали как приветствие)))))

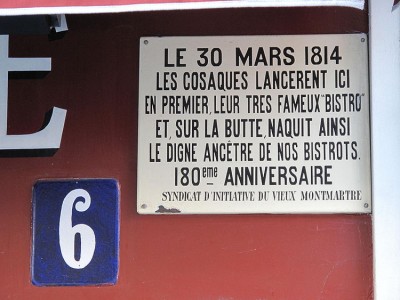

Буквы Ы во французском нет, поэтому слово бЫстро превратилось в бИстро. О чем я даже нашла в Википедии интересное доказательство:Эта версия увековечена в мемориальной доске на одном из ресторанов Монмартра.

Там же, в Википедии есть и опровежение версии:

Ну тем не менее, и табличка есть и слово прижилось и уж очень похоже на наше, да и версия намного красивее)))))

Каша Гурьевская - каша, приготовляемая из манной крупы на молоке с добавлением орехов (лещины, грецких, миндаля), сливочных пенок, сухофруктов.

Про эту кашу писал еще В.А.Гиляровский: «Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть… знаменитую гуриевскую кашу, которая, кстати, ничего общего с Гурьинским трактиром (известный трактир Гурина в Москве) не имела, а была придумана каким-то мифическим Гурьевым».

Поспорим с дядей Гиляем, не такой уж и мифический этот Гурьев.

По одной из версий, такой десерт появился в начале XIX столетия в Одессе, его рецепт и способ приготовления разработал повар влиятельного графа Гурьева, служившего тогда одесским градоначальником (1822-1825 годы).

Более популярная легенда связывает появление этого блюда с именем графа Д.А. Гурьева, министра финансов России, (градоначальником Одессы был его сын – А.Д. Гурьев).

А вот здесь появляются ещё две версии:

По первой - каша изобретена была Захаром Кузьминым, крепостным поваром отставного майора Оренбургского драгунского полка Георгия Юрисовского, у которого гостил Гурьев. Впоследствии Гурьев выкупил Кузьмина с семьёй и сделал штатным поваром своего двора. Об этой версии есть великолепный рассказ Савостьянов А. В. "Маленькие истории великой кулинарии" Он достаточно большой и приводить я его не буду. Тем более, что к нашей теме относится вторая версия, по которой кашу избрёл сам Гурьев в честь победы русских войск в Отечественной войне 1812 года и вступления их в Париж. Так это или нет теперь уже можно только предполагать, но доподлинно известно, что в 1814 году в качестве традиционного русского блюда эта каша была продемонстрирована в Париже.

Торт "Наполеон"

– это слоёный торт или пирожное с кремом. Готовится из слоёного теста с кремовой прокладкой. Рецепт его был разработан во второй половине 19 века.Во Франции и Италии этот торт называется millefeuille (1000 слоев). Считается, что название «Наполеон» связано с городом Неаполь. Но в нашей стране название связывают только с именем полководца.

Нашла три версии происхождения.

Посмеялась над первой. Есть легенда, что Жозефина как-то раз застала Наполеона нашёптывающим что-то фрейлине. В ответ на возмущение супруги Наполеон с честным взглядом "сознался", что нашёптывал прелестнице рецепт пирога и даже тут же его повторил при свидетелях. Маршал Даву, находящийся рядом записал рецепт и вечером торт уже приготовили и принесли Жозефине как знак примирения)))))) Вряд ли эта версия правдоподобная, но забавная.

Вторая версия, на мой взгляд больше похожа на истину.

В 1912 в Москве, во время широкого празднования 100-летия изгнания Наполеона Бонапарта из России появился целый ряд напитков и кушаний, оформленных по-праздничному (пока не нашла каких именно). Одно из кушаний - пирожное, слоеное с кремом, было изготовлено в виде треугольника, в котором предполагалось видеть знаменитую треугольную шляпу Наполеона. Треуголка стала обязательной частью образа императора после стихов Лермонтова:

На нем треугольная шляпа

И серый походный сюртук.

Пирожное быстро получило название «Наполеон» и всеобщее признание. Это название сохранилось до наших дней, хотя по форме пирожное стало прямоугольным. Как и торт, рецептов которого невероятное множество.

Ну и третья версия опять же из книги Савостьянова:

Этот торт всё-таки появился во времена Наполеона. Николя Франсуа Аппер - держатель ресторанов на Елисейских полях, проявил небольшой подхалимаж. Далее цитирую автора:"... взял старинный французский пирог "Королевская галета", который традиционно покупают к Празднику Королей, разрезал его на кусочки, уложил их друг на друга и прослоил заварным кремом, разнообразив взбитыми сливками и клубничным вареньем. Лакомство скромно называлось "Наполеоном".

Есть торты "Кутузов" и "Жозефина", но, видимо, пока они историей ещё не обросли. Хотя, возможно я и не права и кто-то слышал их историю.

Привычные нам консервы тоже появились благодаря Наполеону и наполеоновским войнам. Тот же Николя Апер предложил Наполеону консервировать продукты для бейсперебойного снабжения французской армии в военных походах. 1809 году Аппер, после проведения нескольких опытов, направил в адрес министра внутренних дел Франции письмо, в котором предложил новый способ — консервирование. В 1810 году Николя Аппер получил награду за изобретение лично из рук Наполеона Бонапарта. А уже в 1812 году это производство было поставлено на поток.

В нашей армии с пропитанием обстояло намного хуже. Император Александр I во время зарубежных походов русской армии охотно передавал решение всех вопросов ее снабжения на откуп союзникам. Большие друзья России, как правило, «забывали» доставлять припасы, и в русских полках временами царил настоящий голод, а цинга считалась вполне обыденной болезнью. Современники писали, что поговорка «Щи да каша – пища наша» была отражением солдатской мечты, поскольку в реальности нижние чины русской армии питались жидкими похлебками и такими же водянистыми взварами крупы, от одного вида которых бросало в дрожь даже врагов русского оружия.

Ну и в заключениии история происхождения бородинского хлеба

Первая, не имеющая к нам отношения версия гласит, что автором Бородинского хлеба является знаменитый русский композитор и ученый-химик Александр Порфирьевич Бородин. Идеи по cозданию этого сорта хлеба он почерпнул во время путешествия по Италии с группой товарищей-химиков.

А вторая более трогательная. Трагичная версия, более близкая сердцу напрямую связана с Танюшиной темой - Бородинским сражением.

Генерал Александр Алексеевич Тучков 4-й (7 марта 1778 — 26 августа 1812) – герой Бородинской битвы.

По семейной легенде, задолго до войны с Наполеоном, цыганка нагадала, что судьба генерала решится в местечке под названием Бородино...

Его женой была Маргарита Михайловна (2 января 1781 — 29 апреля 1852,[1] Бородино) — урождённая Нарышкина. Прожив с Маргаритой несколько лет, дослужившись до генерала и дождавшись в 1811-м рождения сына, Тучков подал прошение об отставке, но царь его не принял.

Маргарита Михайловна сопровождала мужа в походах и разделяла с ним все трудности военной жизни, сопровождая его не раз верхом в форме денщика, спрятав косу под фуражку, поскольку женам было запрещено находиться при армии. Она стала первой в русской армии сестрой милосердия. Маргарита Михайловна создавала пункты питания для голодающего населения в местностях, охваченных боями. В Финляндской кампании она жила в лютую стужу в палатке, ей приходилось пробираться с войсками среди снежных заносов, переправляться через реки по пояс в ледяной воде.

В 1812 году Маргарита Михайловна не могла следовать за мужем. Только что похоронив старшего сына, она должна была беречь новорождённого младшего - Николая. Какие тут походы!!!

Было решено, что она проводит мужа до Смоленска и отправится к родителям в Москву. Из Москвы Нарышкины уехали в своё Костромское имение.

А в это время, 26 августа 1812 года в сражении у деревни Бородино, дабы поднять боевой дух вверенной ему дивизии, Тучков поднял с земли знамя и пошел на француза. Его подвиг повторил в "Войне и мире" князь Болконский, только Болконский остался жив, а от Тучкова не осталось почти ничего.

Маргарита была в Кинешме, когда получила известие о смерти мужа. Тут же она поехала на поле битвы искать тело мужа, но разыскала среди трупов только палец со знакомым обручальным кольцом. Поиски среди десятков тысяч павших ничего не дали: тело Александра Тучкова так и не было найдено.

Перенесенные ею ужасы так отразились на её здоровье, что некоторое время домашние опасались за её рассудок. Немного оправившись, она приняла решение построить на свои средства на месте гибели мужа храм. Она продала свои бриллианты и при содействии императрицы Марии Фёдоровны купила три десятины земли, где в 1818 году начала строить Храм Спаса Нерукотворного. Наблюдая за постройкою церкви, Тучкова жила с сыном Николаем и его француженкой-гувернанткой в небольшой сторожке.

Первоначально Тучкова предполагала поставить лишь небольшую часовню, но Александр I пожаловал ей 10 тысяч рублей, на эти средства в 1820 году была построена и освящена каменная церковь-храм, сюда потянулись паломники со всей России. Сама Маргарита подолгу жила на Бородинском поле, в небольшом, специально построенном домике. Несколько лет спустя Маргарита продала все, что имела, и поставила в Бородино церковь.

А в 1840-м здесь открылся Спасо-Бородинский монастырь, и Маргарита, она же сестра Мария, стала его первой игуменьей. Под своей камилавкой и монашеской мантией, Тучкова оставалась вполне светской женщиной и, при редких своих появлениях в свете и при дворе, пленяла всех своей блестящей речью и изяществом приемов.

Маргарита Михайловна Тучкова скончалась 29 апреля 1852 года и была погребена в Спасском храме монастыря, рядом с мужем и сыном.

А хлеб.... Ну что после такой истории можно сказать о хлебе...

Тучкову считают автором рецепта бородинского хлеба. Под её руководством монашки и пекли этот хлеб, считая его поминальным…

Прошу прощения, если перебила чью-то тему. Не удержалась. Хотела рассказать только о блюдах, но уж очень взяло за сердце...

[/quote]

| Цитата: |

| "Рецептов торта «Наполеон» очень много, есть торт «Кутузов», бородинский хлеб. Надо бы придумать торт «Бородино». А может он уже есть, да я не знаю" |

Конечно, идея в голову пришла недавно и много я пока не нашла, но делюсь тем, что есть на сегодня. Я уверена, что в разрозненном виде возможно эта информация и есть на нашем сайте, но в собранном виде по определённой теме этого нет.

Очень интересно в том, что я нашла то, что народная молва связывает слова и рецепты с войной 1812 года, учёные в большинстве своём это опровергают, а всё равно жизнь расставляет всё по своим местам, и красивые легенды связывают именно с событиями Отечественной войны не желая принимать сердцем более приземлённые объяснения.

Начнём с пункта питания. Наверно все знают что такое "Бистро" - ресторан быстрого питания, и вероятно многие слышали, что происхождение слова "Бистро" связано с войной 1812 года. Наверно всё происходило примерно так: шёл мимо французского трактира, из дверей которого шел аппетитный запах, полк голодных русских солдат, разгромивших наполеоновскую армию. Останавливаться надолго было нельзя, а кушать хотелось. В другой версии - это были казаки, которых французы очень боялись. Но так или иначе - служивому хотелось по-быстрому "принять на грудь", чтобы не казались такими скучными дороги на чужбине и "заморить червячка", чтобы желудок не подпевал «строевые песни», а затем продолжить путь. Русские солдаты, не владеющие иностранными языками поторапливали официантов на родном. Как-то слышала версию, что заходя в трактир они с порога говорили "Быстро-быстро" и французы это воспринимали как приветствие)))))

Буквы Ы во французском нет, поэтому слово бЫстро превратилось в бИстро. О чем я даже нашла в Википедии интересное доказательство:Эта версия увековечена в мемориальной доске на одном из ресторанов Монмартра.

Там же, в Википедии есть и опровежение версии:

| Цитата: |

| Однако эта версия оспаривается французскими лингвистами, т.к. первые фиксации этого слова в такой форме относятся лишь к 1880-м годам (по словарю Robert), когда никакого заметного русского присутствия в Париже не было. С другой стороны, есть похожие диалектные и просторечные слова, означающие алкогольные напитки, торговцев винами или владельцев кабачка, например, bist(r)ouille, bistringue или bistroquet. Французский этимологический словарь Robert связывает распространение этой группы слов с диалектным (Север Франции) bistouille 'пойло, плохой алкоголь', отмеченным с 1845 года, а «русскую» версию происхождения слова данный французский словарь квалифицирует как «чистую фантазию». |

Ну тем не менее, и табличка есть и слово прижилось и уж очень похоже на наше, да и версия намного красивее)))))

Каша Гурьевская - каша, приготовляемая из манной крупы на молоке с добавлением орехов (лещины, грецких, миндаля), сливочных пенок, сухофруктов.

Про эту кашу писал еще В.А.Гиляровский: «Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть… знаменитую гуриевскую кашу, которая, кстати, ничего общего с Гурьинским трактиром (известный трактир Гурина в Москве) не имела, а была придумана каким-то мифическим Гурьевым».

Поспорим с дядей Гиляем, не такой уж и мифический этот Гурьев.

По одной из версий, такой десерт появился в начале XIX столетия в Одессе, его рецепт и способ приготовления разработал повар влиятельного графа Гурьева, служившего тогда одесским градоначальником (1822-1825 годы).

Более популярная легенда связывает появление этого блюда с именем графа Д.А. Гурьева, министра финансов России, (градоначальником Одессы был его сын – А.Д. Гурьев).

А вот здесь появляются ещё две версии:

По первой - каша изобретена была Захаром Кузьминым, крепостным поваром отставного майора Оренбургского драгунского полка Георгия Юрисовского, у которого гостил Гурьев. Впоследствии Гурьев выкупил Кузьмина с семьёй и сделал штатным поваром своего двора. Об этой версии есть великолепный рассказ Савостьянов А. В. "Маленькие истории великой кулинарии" Он достаточно большой и приводить я его не буду. Тем более, что к нашей теме относится вторая версия, по которой кашу избрёл сам Гурьев в честь победы русских войск в Отечественной войне 1812 года и вступления их в Париж. Так это или нет теперь уже можно только предполагать, но доподлинно известно, что в 1814 году в качестве традиционного русского блюда эта каша была продемонстрирована в Париже.

Торт "Наполеон"

– это слоёный торт или пирожное с кремом. Готовится из слоёного теста с кремовой прокладкой. Рецепт его был разработан во второй половине 19 века.Во Франции и Италии этот торт называется millefeuille (1000 слоев). Считается, что название «Наполеон» связано с городом Неаполь. Но в нашей стране название связывают только с именем полководца.

Нашла три версии происхождения.

Посмеялась над первой. Есть легенда, что Жозефина как-то раз застала Наполеона нашёптывающим что-то фрейлине. В ответ на возмущение супруги Наполеон с честным взглядом "сознался", что нашёптывал прелестнице рецепт пирога и даже тут же его повторил при свидетелях. Маршал Даву, находящийся рядом записал рецепт и вечером торт уже приготовили и принесли Жозефине как знак примирения)))))) Вряд ли эта версия правдоподобная, но забавная.

Вторая версия, на мой взгляд больше похожа на истину.

В 1912 в Москве, во время широкого празднования 100-летия изгнания Наполеона Бонапарта из России появился целый ряд напитков и кушаний, оформленных по-праздничному (пока не нашла каких именно). Одно из кушаний - пирожное, слоеное с кремом, было изготовлено в виде треугольника, в котором предполагалось видеть знаменитую треугольную шляпу Наполеона. Треуголка стала обязательной частью образа императора после стихов Лермонтова:

На нем треугольная шляпа

И серый походный сюртук.

Пирожное быстро получило название «Наполеон» и всеобщее признание. Это название сохранилось до наших дней, хотя по форме пирожное стало прямоугольным. Как и торт, рецептов которого невероятное множество.

Ну и третья версия опять же из книги Савостьянова:

Этот торт всё-таки появился во времена Наполеона. Николя Франсуа Аппер - держатель ресторанов на Елисейских полях, проявил небольшой подхалимаж. Далее цитирую автора:"... взял старинный французский пирог "Королевская галета", который традиционно покупают к Празднику Королей, разрезал его на кусочки, уложил их друг на друга и прослоил заварным кремом, разнообразив взбитыми сливками и клубничным вареньем. Лакомство скромно называлось "Наполеоном".

Есть торты "Кутузов" и "Жозефина", но, видимо, пока они историей ещё не обросли. Хотя, возможно я и не права и кто-то слышал их историю.

Привычные нам консервы тоже появились благодаря Наполеону и наполеоновским войнам. Тот же Николя Апер предложил Наполеону консервировать продукты для бейсперебойного снабжения французской армии в военных походах. 1809 году Аппер, после проведения нескольких опытов, направил в адрес министра внутренних дел Франции письмо, в котором предложил новый способ — консервирование. В 1810 году Николя Аппер получил награду за изобретение лично из рук Наполеона Бонапарта. А уже в 1812 году это производство было поставлено на поток.

В нашей армии с пропитанием обстояло намного хуже. Император Александр I во время зарубежных походов русской армии охотно передавал решение всех вопросов ее снабжения на откуп союзникам. Большие друзья России, как правило, «забывали» доставлять припасы, и в русских полках временами царил настоящий голод, а цинга считалась вполне обыденной болезнью. Современники писали, что поговорка «Щи да каша – пища наша» была отражением солдатской мечты, поскольку в реальности нижние чины русской армии питались жидкими похлебками и такими же водянистыми взварами крупы, от одного вида которых бросало в дрожь даже врагов русского оружия.

Ну и в заключениии история происхождения бородинского хлеба

Первая, не имеющая к нам отношения версия гласит, что автором Бородинского хлеба является знаменитый русский композитор и ученый-химик Александр Порфирьевич Бородин. Идеи по cозданию этого сорта хлеба он почерпнул во время путешествия по Италии с группой товарищей-химиков.

А вторая более трогательная. Трагичная версия, более близкая сердцу напрямую связана с Танюшиной темой - Бородинским сражением.

Генерал Александр Алексеевич Тучков 4-й (7 марта 1778 — 26 августа 1812) – герой Бородинской битвы.

По семейной легенде, задолго до войны с Наполеоном, цыганка нагадала, что судьба генерала решится в местечке под названием Бородино...

Его женой была Маргарита Михайловна (2 января 1781 — 29 апреля 1852,[1] Бородино) — урождённая Нарышкина. Прожив с Маргаритой несколько лет, дослужившись до генерала и дождавшись в 1811-м рождения сына, Тучков подал прошение об отставке, но царь его не принял.

Маргарита Михайловна сопровождала мужа в походах и разделяла с ним все трудности военной жизни, сопровождая его не раз верхом в форме денщика, спрятав косу под фуражку, поскольку женам было запрещено находиться при армии. Она стала первой в русской армии сестрой милосердия. Маргарита Михайловна создавала пункты питания для голодающего населения в местностях, охваченных боями. В Финляндской кампании она жила в лютую стужу в палатке, ей приходилось пробираться с войсками среди снежных заносов, переправляться через реки по пояс в ледяной воде.

В 1812 году Маргарита Михайловна не могла следовать за мужем. Только что похоронив старшего сына, она должна была беречь новорождённого младшего - Николая. Какие тут походы!!!

Было решено, что она проводит мужа до Смоленска и отправится к родителям в Москву. Из Москвы Нарышкины уехали в своё Костромское имение.

А в это время, 26 августа 1812 года в сражении у деревни Бородино, дабы поднять боевой дух вверенной ему дивизии, Тучков поднял с земли знамя и пошел на француза. Его подвиг повторил в "Войне и мире" князь Болконский, только Болконский остался жив, а от Тучкова не осталось почти ничего.

Маргарита была в Кинешме, когда получила известие о смерти мужа. Тут же она поехала на поле битвы искать тело мужа, но разыскала среди трупов только палец со знакомым обручальным кольцом. Поиски среди десятков тысяч павших ничего не дали: тело Александра Тучкова так и не было найдено.

Перенесенные ею ужасы так отразились на её здоровье, что некоторое время домашние опасались за её рассудок. Немного оправившись, она приняла решение построить на свои средства на месте гибели мужа храм. Она продала свои бриллианты и при содействии императрицы Марии Фёдоровны купила три десятины земли, где в 1818 году начала строить Храм Спаса Нерукотворного. Наблюдая за постройкою церкви, Тучкова жила с сыном Николаем и его француженкой-гувернанткой в небольшой сторожке.

Первоначально Тучкова предполагала поставить лишь небольшую часовню, но Александр I пожаловал ей 10 тысяч рублей, на эти средства в 1820 году была построена и освящена каменная церковь-храм, сюда потянулись паломники со всей России. Сама Маргарита подолгу жила на Бородинском поле, в небольшом, специально построенном домике. Несколько лет спустя Маргарита продала все, что имела, и поставила в Бородино церковь.

А в 1840-м здесь открылся Спасо-Бородинский монастырь, и Маргарита, она же сестра Мария, стала его первой игуменьей. Под своей камилавкой и монашеской мантией, Тучкова оставалась вполне светской женщиной и, при редких своих появлениях в свете и при дворе, пленяла всех своей блестящей речью и изяществом приемов.

Маргарита Михайловна Тучкова скончалась 29 апреля 1852 года и была погребена в Спасском храме монастыря, рядом с мужем и сыном.

А хлеб.... Ну что после такой истории можно сказать о хлебе...

Тучкову считают автором рецепта бородинского хлеба. Под её руководством монашки и пекли этот хлеб, считая его поминальным…

Прошу прощения, если перебила чью-то тему. Не удержалась. Хотела рассказать только о блюдах, но уж очень взяло за сердце...

[/quote]

19 Май 2012 13:23